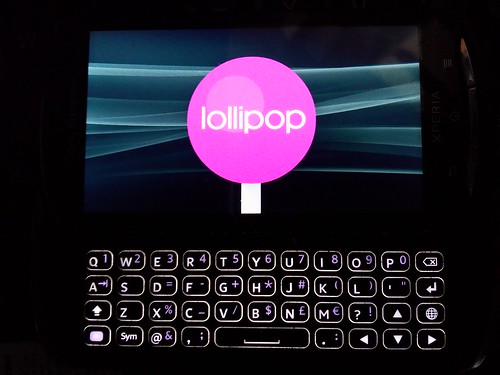

Xperia Pro(MK16a)に入れたCM12を使ってみる

Xperia Pro(MK16a)にCM12を入れました.ちょこちょこ設定をしてみます.

- Xperia Pro(MK16a)をBootloader Unlock してみた | matoken’s meme

- XperiaPro(MK16a)にLolipopベースのCyanogenMod12を導入してみる | matoken’s meme

Bluetoothテザリングを試す

先ずはやりたかったBluetoothテザリングの設定などをしてみます.

といってもメニューから辿ってOnにするだけです.この設定は再起動してもそのままのようです.

後は適当な機器とペアリングをすれば接続できます.同時接続も可能で3台までは確認しました.同時にRazikoをBluetoothヘッドホンで聞いても大丈夫.

このテザリング機能はなかなか良く出来ていて,XperiaProが3Gに接続されている場合はもちろん,Wi-Fiに接続されている場合はそちらにルーティングを行います.これはなかなか便利.

公衆Wi-Fiサービスなどで1台しか接続できない場合もありますがそういう時も大丈夫ですね.

暫く使ってみていますが,途中で切れてしまうこともなく安定しています.

#手持ちのAUの国内端末すぐ通信できなくなるので見習って欲しい….

root権を使えるようにする

adb shellからsuでrootになれず.SuperSUも使えなくてあれ?と思ったのですがCM12ではちょっと方法が変わっているようです.開発者向けオプションの中に以下のような設定ができていました.とりあえずADB shellで使いたいので「ADBのみ」の設定に

カメラのシャッター音を消してみる

ADBでrootが使えるように設定した後,シャッター音を消すためにadb shellでXperiaProの中に入ります.

% ./adb shell

shell@MK16i:/ $

suコマンドでrootになります.

shell@MK16i:/ $ su

root@MK16i:/ #

シャッター音らしきファイルをfindコマンドで探します.それらしいものがありました.

root@MK16i:/ # find /system -name "*.ogg"|grep -i camera

/system/media/audio/ui/camera_focus.ogg

/system/media/audio/ui/camera_click.ogg

該当のファイルシステムを書き込みできるようにremountします.

root@MK16i:/ # df

Filesystem Size Used Free Blksize

/dev 219.4M 36.0K 219.4M 4096

/sys/fs/cgroup 219.4M 0.0K 219.4M 4096

/mnt/asec 219.4M 0.0K 219.4M 4096

/mnt/obb 219.4M 0.0K 219.4M 4096

/system 919.5M 568.7M 350.8M 4096

/cache 4.0M 804.0K 3.2M 4096

/data 2.0G 505.2M 1.5G 4096

/mnt/media_rw/sdcard0 5.4G 302.5M 5.1G 32768

/mnt/secure/asec 5.4G 302.5M 5.1G 32768

/storage/sdcard0 5.4G 302.5M 5.1G 32768

root@MK16i:/ # mount -o remount,rw /system

root@MK16i:/ # mount |grep /system

/dev/block/mtd/by-name/system /system yaffs2 rw,seclabel,relatime 0 0

該当ファイルをリネームします.

root@MK16i:/ # cd /system/media/audio/ui/

root@MK16i:/system/media/audio/ui # ls

Dock.ogg

Effect_Tick.ogg

KeypressDelete.ogg

KeypressInvalid.ogg

KeypressReturn.ogg

KeypressSpacebar.ogg

KeypressStandard.ogg

Lock.ogg

LowBattery.ogg

Trusted.ogg

Undock.ogg

Unlock.ogg

VideoRecord.ogg

WirelessChargingStarted.ogg

camera_click.ogg

camera_focus.ogg

root@MK16i:/system/media/audio/ui # mv camera_click.ogg camera_click.ogg-

root@MK16i:/system/media/audio/ui # mv camera_focus.ogg camera_focus.ogg-

root@MK16i:/system/media/audio/ui # mv VideoRecord.ogg VideoRecord.ogg-

元のようにファイルシステムを読み込み専用に戻します.

root@MK16i:/ # mount -o remount,ro /system

root@MK16i:/ # mount |grep /system

/dev/block/mtd/by-name/system /system yaffs2 ro,seclabel,relatime 0 0

カメラアプリを試すとシャッター音がしなくなっていました.成功のようです.

アプリを導入してみる

CM12にしてストレージは結構空きが出来たしSDへの導入も出来るようになりましたが,重いアプリは辛いのであまり入れていません.とりあえずキーボードを活かすためにエディタのJota+,日本語入力のためにFlickWnn,GPSログを取るためにOSMTracker,データやり取りのためにownCloud/Picasa Tool,サイマルラジオのRaziko(radiko.jp,らじる),念の為?Ingressといったところです.

FlickWnn利用時はShift+Spaceで入力切替,右端の地球マークのキーで大文字小文字切り替えです.起動しは遅いけど起動してしまえば普通に入力できます.

最近メインで使っているSNSのGoogle+も入れてみたのですが,重くて使い物にならないので諦めました.投稿機能だけでいいので軽いものとかがあると良いのですけど….標準ブラウザでの閲覧も重いです.モバイル版だとそこそこ軽いですが,投稿時に写真添付するのに画面遷移が必要だったりと結構ストレスです.この端末では諦めたほうが良さそう.

しかし,重いとはいえOSが最新になったのは嬉しいです.重いと言っても2.3の頃と同じくらいの重さな感じなので戻す気はしません.今はいろいろと穴が多くてAndroid 4.3以前は使いたくないですしね….

国内の大抵の端末は2年縛りがあってもそれ以前にサポートやめちゃって穴の開いたまま使うか新しいのに乗り換えるしか無いので辛いです.ずっとサポートされるのが理想ですが,サポートしないならこの端末のように公式でロック解除方法を提供してくれるのが普通になるといいのにと思います(Nexusシリーズなどは公式で初めからロック解除可能).そうしたら今回のようにOSを入れ替えて使い続けることが出来るかもしれません.そうならないとCMの開発対象になる国際端末やその国内版じゃないとなかなか手を出す気にならないです….

#でも保証が無くなるのを理解しないでサポートに文句言うような人が要ると難しいのかもですね.

XperiaPro(MK16a)にLolipopベースのCyanogenMod12を導入してみる

Xperia Pro(MK16a)をBootloader Unlock してみた | matoken’s meme

でXperia Pro のブートローダーのアンロックをしたのでROMを入れ替えてみます.

入れ替えるROMはAndroidベースのCyanogenModを利用します.

CyanogenModのページを見るとXperiaProのイメージはメンテされていないようです.

古いXperiaのプロジェクトのLegacyXperia Projectを見に行くとアクティブなようなのでこちらのイメージを利用することにします.

せっかくなのでLolipop ベースのCyanogenMod12 を試してみます.

BasketBuild からcm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zipを入手しました.cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip.md5 は0byte でした….BasketBuild には8caec5afb32aacd9e529ca31f6df6595 と書かれていたのでこれと突き合わせました.

% echo '8caec5afb32aacd9e529ca31f6df6595 cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip' > cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip.md5

% md5sum -c cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip.md5

cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip: 完了

% sha1sum cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

7d9b2c06c34bb540f5ed74635e7ddee65d27c2fa cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

% sha256sum cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

b82909fffea8ddf9ceb4f69b84970e7148a4de1b6f745a7a17f1c9cf9b8b2436 cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

% sha512sum cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

5a7c6b5c0314ee4df6d9e381669518468c265cdeec0c831c20278c852aa2c4c32146ede11a5650b57e07ecddccb02950b58509d3a53310512be704975e0cbae9 cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

CyanogenModにはGoogleの不自由なソフトウェアやプロプライエタリなドライバが同梱されていません.別パッケージのGoogle Apps(GApps)として配布されています.

GAppsは巨大なので機能を削ってスリム化されたパッケージも配布されています.

- FINAL Post From TKruzze Regarding PA GApps | Paranoid Android | XDA Forums

- Dev-Host – The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service

今回はこの pa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zip を利用しました.hashは見当たりませんでした.手元では以下のような感じです.

% md5sum pa_gapps-modular-pico\(uni\)-5.0.1-20150315-signed.zip

3ee06867bb52465a83fd7625f7750f75 pa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zip

% sha1sum pa_gapps-modular-pico\(uni\)-5.0.1-20150315-signed.zip

639411d58817e38212b892a34832bbe1db094d36 pa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zip

% sha256sum pa_gapps-modular-pico\(uni\)-5.0.1-20150315-signed.zip

f4a88039ff7870eaf989ab63c5d01ac315aecef3e66bff24e723cb8de66681fe pa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zip

% sha512sum pa_gapps-modular-pico\(uni\)-5.0.1-20150315-signed.zip

daec26a87eb5acb6a492d6a691c2d602adc9fb201a9d9e0604f199654c16c59dcc99f636f21684a38931930951cbf68692a4c4ac717a09a60802fc0d2ce854b2 pa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zip

#このPA_GAppsは記事を書くために確認したら開発をやめちゃうようです><

##次の辺りが使えるかもしれません.(未確認)

cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zipとpa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zip の2ファイルをmicroSD Card にコピーして,microSD をXperiaProに挿します.

cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip内からboot.imgファイルを取り出します.

% unzip cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip boot.img

Archive: cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zip

signed by SignApk

inflating: boot.img

Xperia Pro をnvflash モードで起動します.

- 電源off 状態からメニューキーを押しながらUSB Cable 接続

- 右上側面のHDMIコネクタ上のLEDが青になる

nvflash コマンドでboot.img を送り込み起動させます.

% ./fastboot flash boot boot.img

[sudo] password for mk:

sending 'boot' (8704 KB)...

(bootloader) USB download speed was 139264kB/s

OKAY [ 0.999s]

writing 'boot'...

(bootloader) Download buffer format: boot IMG

(bootloader) Flash of partition 'boot' requested

(bootloader) S1 partID 0x00000003, block 0x00000280-0x000002e3

(bootloader) Erase operation complete, 0 bad blocks encountered

(bootloader) Flashing...

(bootloader) Flash operation complete

OKAY [ 1.707s]

inished. total time: 2.706s

この後,USB Cableを抜いて電源を入れます.LegacyXperiaのロゴが出ている間に下ボリュームキーを連打します.うまく行くとCYANOGEN Recoveryの画面になります.

先ずはデータ消去を行います.

- ボリュームの上下でメニューを移動し,Wipe cache partition で電源キーを押し決定

- ボリュームの上下でメニューを移動し,Wipe data/factory resetで電源キーを押し決定

ROMを焼きます.

- ボリュームの上下でメニューを移動し,Apply update で電源キーを押し決定

- Choose from sdcard0を選択し,SD Card内の

cm-12-20150314-UNOFFICIAL-LegacyXperia-iyokan.zipを選択して焼く - 同様にGAppsの

pa_gapps-modular-pico(uni)-5.0.1-20150315-signed.zipを焼きます. - Reboot system nowで再起動します.

後はAndroidの初期設定です.しかし,初期設定時はすごく重い(ホームボタンを押してもタイムアウトして何も出ないうちに画面が消灯したりする)ので気長にやりましょう.初期設定が終わればそこそこ実用的な速度になります.

Xperia Pro(MK16a)をBootloader Unlock してみた

Xperia Pro(MK16a)を持っているのですが,OSが古いし標準アプリも多くてストレージもいっぱいで使いたいアプリもなかなか入れることが出来ません.

最近はこの端末にMVNOのSIMを刺してモバイルルータ and GPSロガー的に使っていますがbluetooth tethering も使えずWi-Fi tethering だとバッテリの減りも早いです.ということでカスタムROMやCyanogenMod11か12あたりに入れ替えたいのですがブートローダーにロックがかかっているのでまずはこれを解除しないといけません.Test Point を使ったりするのは面倒だなと思っていたのですが,現在は公式でアンロックコードを手に入れることができるのでこちらで行うことに.

※保証がきかなくなります.SEUSなどが利用できなくなります.公式アップデートも利用できなくなるそうです.(まあこれからOTAとか来ることはないと思いますが)

本体の他に以下のものが必要です.ここでは開発環境の説明はしません.

- Android 開発環境の動作するPC(今回はDebian Jessie)

- Android 開発環境の中のfastboot コマンド(sdk/platform-tools 以下)

- USB A-microB ケーブル

アンロックコードの入手

アンロックコードは以下のページから入手できます.

機種を選択して,メールアドレスを入力すると確認メールが届くので,そのメールのURL をクリックするとIMEIの入力画面になって,そこでIMEI を入力することでCodeが入手できます.

アンロック

Xperia Pro の電源を切ります.

USBケーブルはPCのみに接続する

電源Off 状態からメニューボタンを押しながらUSBケーブルを接続する

右上側面のHDMIコネクタ横のLEDが青くなるとFastbootモードになっている

Fastboot モードの時のdmesgはこんな感じでした.

[78677.917985] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 30 using ehci-pci

[78678.013776] usb 1-1.1: unable to get BOS descriptor

[78678.025756] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0fce, idProduct=0dde

[78678.025764] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

[78678.025769] usb 1-1.1: Product: S1Boot Fastboot

[78678.025774] usb 1-1.1: Manufacturer: Sony Ericsson Mobile Communications AB

[78678.025778] usb 1-1.1: SerialNumber: CB5A1G45XXXXXX

fastboot devices コマンドで接続を確認します.

% ./fastboot devices

CB5A1G45XXXXXX fastboot

% ./fastboot -i 0x0fce getvar version

version: 0.3

finished. total time: 0.001s

もしここでno permissions fastboot というエラーが出る場合はadb serverを起動しなおしてみるとうまく行くようです.それでもうまく行かない場合root権限で起動し直す(sudo command)とうまく行ったことも.

% ./fastboot devices

no permissions fastboot

% ./adb kill-server

% ./adb start-server

* daemon not running. starting it now on port 5037 *

* daemon started successfully *

% ./fastboot devices

CB5A1G45XXXXXX fastboot

問題ないようなら以下のコマンドでアンロックコードを指定してアンロックします.

% ./fastboot -i 0x0fce oem unlock 0xC3BA1080A6XXXXXX

...

(bootloader) Unlock phone requested

(bootloader) Erasing block 0x00001300

(bootloader) Erasing block 0x00001400

(bootloader) Erasing block 0x00001500

(bootloader) Erasing block 0x00001600

(bootloader) Erasing block 0x00001700

(bootloader) Erasing block 0x00001800

(bootloader) Erasing block 0x00001900

(bootloader) Erasing block 0x00001a00

(bootloader) Erasing block 0x00001b00

(bootloader) Erasing block 0x00001c00

(bootloader) Erasing block 0x00001d00

(bootloader) Erasing block 0x00001e00

(bootloader) Erasing block 0x00001f00

OKAY [ 4.587s]

finished. total time: 4.587s

これでアンロック完了です.

次はOSを入れ替えてみます.

ケーブルの抜け防止に良さそうな製品

AVANTEC(アバンテック) | 電源、USB、HDMI等コネクタ、ケーブルの抜け防止製品のご紹介

サーバやスイッチなんかの電源なんかは抜け防止の金具が付いてますが,PCなんかだと付いてません.

電源だとサプライ品で見たことありましたがこちらの製品だとUSBやスマホなんかのmicroUSBなんかも対応するものがあるみたい.場合によっては便利そうです.

オンラインショップはあるようですが,Amazonとかでも売ってると便利そうです.

ownCloud 7.0.4 導入でownCloud Client 接続で嵌まる

レンタルサーバのheteml にownCloud 7.0.4 を導入する簡単なお仕事.ssh も使えるし〜と思ってさくっと導入してWeb でのテストまでして引渡したのですがユーザからownCloud のクライアントで接続できないとのこと.

ログファイルを出力しつつ試してみると確かに繋がりません.

% owncloud —confdir ./ —logfile ./log —logflush —logwindow

- —confdir 設定ファイルのディレクトリ指定

- —logfile ログファイル指定

- —logflush ログのリアルタイム出力

- —logwindow ログ出力ウィンドウ表示

WebDav でもうまく行かない.

怪しそうな以下のエラーメッセージで検索するとそれらしいものを発見.

No basic authentication headers were found

コメントを参考に以下の2ファイルを修正.

- .htaccess

- lib/base.php

$ diff -u .htaccess.org .htaccess

--- .htaccess.org 2015-02-19 18:41:36.000000000 +0900

+++ .htaccess 2015-03-03 18:09:27.000000000 +0900

@@-17,6 +17,9 @@

</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine on

+RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^Basic.*

+RewriteRule ^(.*) $1?Authorization=%{HTTP:Authorization} [QSA,C]

+RequestHeader unset Authorization

RewriteRule .* - [env=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

RewriteRule ^\.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta [QSA,L]

RewriteRule ^\.well-known/host-meta\.json /public.php?service=host-meta-json [QSA,L]

@@-40,4 +43,4 @@

</IfModule>

$ diff -u lib/base.php.org lib/base.php

--- lib/base.php.org 2014-12-09 03:34:15.000000000 +0900

+++ lib/base.php 2015-03-02 20:58:04.000000000 +0900

@@-805,6 +805,12 @@

protected static function handleAuthHeaders() {

//copy http auth headers for apache+php-fcgid work around

+ if(isset($_GET['Authorization']) && preg_match('/Basic\s+(.*)$/i', $_GET['Authorization'], $matches))

+ {

+ list($name, $password) = explode(':', base64_decode($matches[1]));

+ $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] = strip_tags($name);

+ $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] = strip_tags($password);

+ }

if (isset($_SERVER['HTTP_XAUTHORIZATION']) && !isset($_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'])) {

$_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] = $_SERVER['HTTP_XAUTHORIZATION'];

}

```language

これでどうにか繋がるようになりました.

同じような環境はそこそこありそうですけどね….

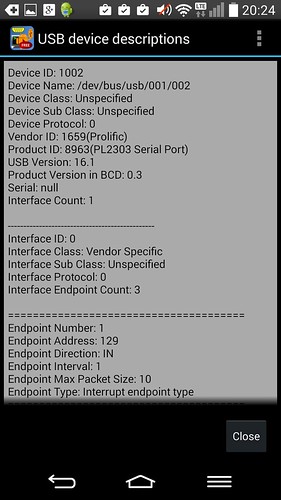

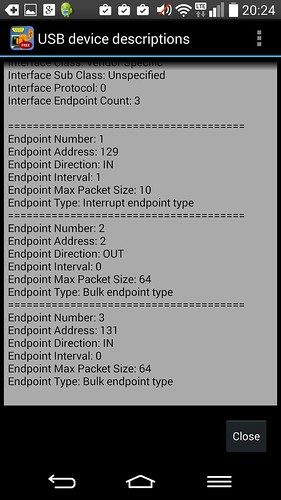

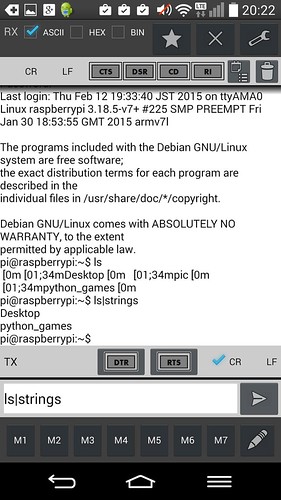

Android から USB-TTL 経由でRaspberry Pi にアクセス

ふと,手元のUSB-TTLアダプタ(Prolific PL2303)とmicroUSBのホストケーブルでAndroidに繋げば普通に使えるのではと思って試してみました.

Raspberry Pi 側の接続.

赤の5Vは接続しなくても動きますが,接続すると少し給電されます.

Android側のアプリは10種類ほど試しましたが今回利用したProlific PL2303では以下の3つでデバイスを認識しました.Playストアを見た感じではFTDI対応のものが一番多そうでした.

- USB Serial Terminal Lite – Google Play の Android アプリ

コマンドを発行した後そのままテキストが残るので次のコマンドを発行するには文字列を消さないといけないとかエスケープシーケンスを認識しないとかちょっと使いづらいです. - Prolific PL2303 USB-UART – Google Play の Android アプリ

このアプリはChipメーカー純正のアプリ.しかし送信はできるが受信がうまく行っていない. - Slick USB 2 Serial Demo – Google Play の Android アプリ

デバイスは認識するが,送受信ウィンドウがスマホでは表示されなくて利用できない.恐らくタブレットならOK

という感じで実際利用できているのはUSB Serial Terminal Liteだけでした.

使い勝手はあまり良くないですが,出先とかでちょっとコマンドを打ちたいときに良さそうです.

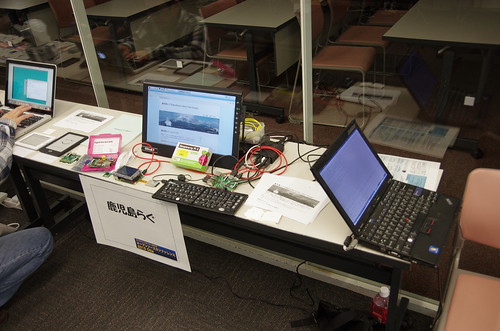

オープンソースカンファレンス2015大分に参加

オープンソースカンファレンス2015大分に参加してきました.今回は鹿児島らぐとして展示とLTをしてきました.

展示はKobo Debian/Android, Raspberry Pi でRasinbowstream, Raspberry Pi 2 model B デモなどでした.Raspberry Pi ブースのような感じですが鹿児島でLinuxに関する活動をしている鹿児島らぐの展示でした.(…鹿児島らぐの説明よりもずっとたくさんRaspberry Pi のはなししてましたが)

ライトニングトークはトップバッターでした.スライド終わりだけど残り時間どのくらいかなと確認しようとしたところでちょうど時間で偶然時間ピッタリで終わりました.大体近県?のイベントでの宣伝は出来たかなと思いますが,広島や四国でもできればやりたいところです.以下がその時のスライドです.

その後懇親会に参加してホテルへ帰りました.

次回の鹿児島らぐの県外のイベントは未定です….鹿児島でのイベントは「鹿児島Linux勉強会」を2/21(土)に開催予定です.詳細はWeb/ML等で確認してください.

そして開けて今日はOSC大分翌日観光があったのですがこれはまた別エントリで.

Raspberry Pi 2 model B が到着!

Raspberry Pi 2 model B を入手しました.

注文したのはRSオンライン( http://jp.rs-online.com/web/ )で 2015/02/02, 月曜日, 19:48

受け取りは 2/6 でした.

丁度大分に向かうので受け取れるか微妙だったので営業所止にしてもらい受け取ってから大分に向かいました.

途中のバスの待ち時間に写真を撮ってみました.

箱がカラフルに!

中身はぱっと見 Raspberry Pi model B+ と見分けが付かない感じ.

RAM のChip が別れてウラ面に張り付いてました.

大分で起動してみると4Coreになったので Raspberry が4個!

未だ出先なので家に帰ったら色々触ってみるつもりです :)

追記)

Element14 扱いだと箱も説明書も違うみたい.特に説明書.

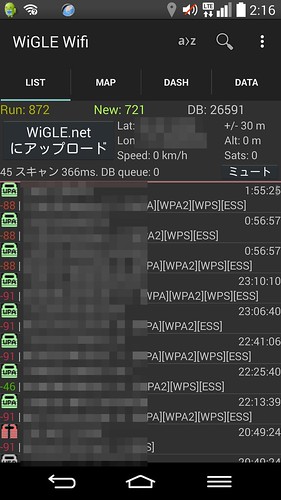

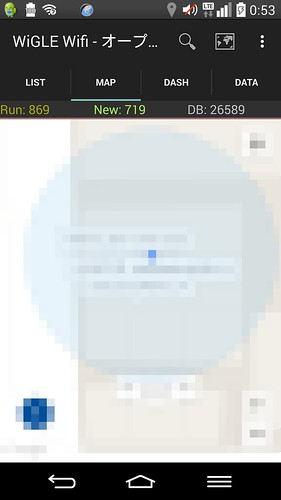

AndroidでWardrivingを試す

Wardriving?

Wardrivingはドライブしながら位置情報とWi-Fiの電波を拾うことでどこにどんなWi-Fi APがあるかを記録することを言います(多分).これまで初期の頃はThinkPad 240Z でNetworkStumbler やKismet を動かしながら自転車で走り回ったり,iPad の脱獄アプリで記録したり,最近ではRaspberryPi でKismet を動かして保存していました.

- war cycling | Matoken’s meme

- Raspberry_Pi/kismet を動かしてコミケのESSID を記録してみる(WAR Driving)

- 今日はRaspberry Pi でkismet を動かしてAP を拾ってみていた. AP の数12000件以上,SSID…

- AP Radar – matoken’s wiki.

何が楽しいの?

コミックマーケットではアクセスポイント名にネタを仕込んだネタAP がよく飛んでいるのでこれを見るのが楽しみです.今回RaspberryPi で設定を行い動かしていましたが,動作確認もしていなかったのでサブにAndroid のアプリがないか探したらWardrive というアプリケーションを見つけました.

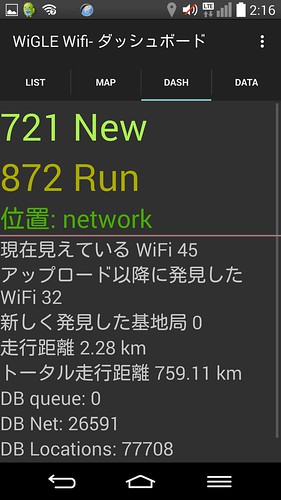

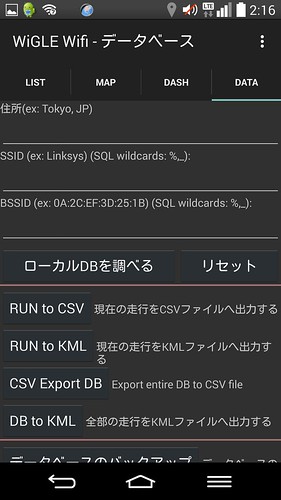

WiGlE( https://wigle.net/ )向けのアプリケーションで,WiGlE のアカウントを取得してアップロードすることも出来ます.アカウントを設定しなければアップロードされませんしデータの利用も可能です.

実用的な使い方としてはログから契約している公共無線LANサービスのエリアを探すと言ったことが可能です.例えば https://wigle.net/ のmapページに移動して調べたい緯度経度に移動した後右側のSSIDに調べたいSSIDを入力して[Filter]ボタンを押すとWigleにアップロードされたデータの中から検索した結果が表示されます.

Wardrive の使い方

利用方法はとても簡単で Wardrive を導入して起動した後 [START] SCANNING ボタンを押すと記録が始まり,GoogleMap を利用した地図上にアクセスポイント名がポイントされていきます.メニューの Export からto KML (Google Earth) を選ぶと端末のルートディレクトリに wardrive.kml として保存されます.

Wigle のアカウントを持っている場合は設定からアカウントとパスワードを保存したうえで,Export からto KML for WiGlE(and Uploa it)* を押すとKML ファイルの作成とWiGlE へのアップロードが行われます.

保存は KML 形式で行われてGoogleEarth などのアプリケーションで閲覧できます.アクセスポイント名を眺めたいだけであれば以下のようにしてAP名だけを抜き出すといいでしょう.

% grep name wardrive.kml | cut -c 18- | cut -d']' -f1| sort -n | uniq | lv

WiGLE を見に行ったらWardrive は公式アプリではないようです.

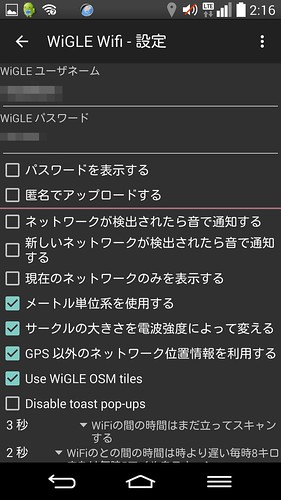

Wigle Wifi Wardriving が公式のようです.こっちだと設定でOSMのタイルマップが使えそうなのですがそれらしい設定の Use WiGLE OSM tiles にチェックを付けてアプリを再起動しても反映されません….

さて,肝心のネタAPですが,感度が悪いのかしきい値が厳しいのか去年よりも大分少なかったです.でも利用方法はすごくお手軽なのでおすすめです.次はRaspberry Pi を携帯電話のリチウムイオンバッテリーで動かしてコンパクトにパッケージングして運用できないか試してみようと思っています.